指揮者の酒井 清さんから厚みのある封書が届いた。封を切ると中には真新しい詩集 『浮く』 が入っていた。四十数篇が納められた詩集である。

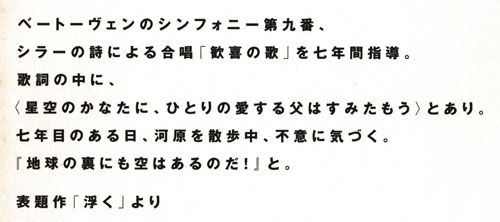

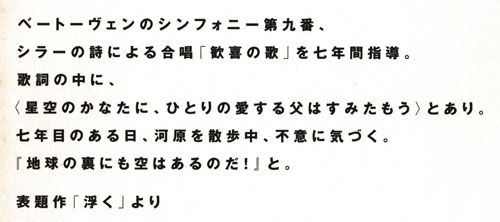

酒井さんは、あるとき河原を散歩していて 『地球の裏にも空がある』 と気づいた瞬間、フワーッと体が宙に浮いたという。何か行き詰まることでもあったときなのだろうか。そのときの鮮烈な記憶が忘れられず 「浮く」 という一篇として書き上げ、それを詩集の中心に据えた。この詩集には興味深い詩がいくつもあるが、なかでも合唱をやるものにとって共感できる詩が 「消える」 ではなかろうか。

消える

優秀な歌の友あり

友に混じって合唱す

ピタリとハーモニーが合ふ

その時 我が体 消えしここちす

道元の歌を思ひ出す

冬草も

見えぬ雪野の

しらさぎは

おのが姿に

身をかくしけり

あらためて説明はいるまい。合唱というものの真髄をみごとに言い表していて、思わずうなずいてしまう。

静

青が争うと書いて 「静」

あの晴天の上層では

烈風が吹いている

だから空が青いのだ

しずかな人の内側は

いつも烈風

酒井さんは一見物静かな印象の人である。そんな外見の人がじつは思いもよらぬパッションをうちに秘めていたことをこの 「静」 では、図らずも吐露している。いや図らずもという表現はあてはまらないだろう。むしろ、じゅうぶんにことばの効果を推し量りながら、これだけは言っておきたいという決断であり、ひょっとしたら自らへの応援歌でもあるのだろう。けっきょく、詩とはまさに作者自身が裸にならなければ読み手に迫るものにはならないのである。

文芸界にはじめてエッセイなる分野を確立したモンテーニュは、著書 “Essais”(エセー:随想録)の巻頭言でつぎのように述べている。

「読者よ、これはうそ偽りのない真正直な書物です。(中略)自分のことわたしのことよりほかに何も目ざしはしませんでした。」、さらに「もし世間からちやほやされたいためであったのなら、わたしはもっと自分を飾ったでしょうし、もっと注意した歩みでまかり出たにちがいありません。(中略)ですから読者よ、わたしみずからがこの本の内容なのです。」

すなわちエッセイとは「わたくし」である。が、詩はそれ以上に 「わたくし」 そのものなのである。しかし、ここでいう 「わたくし」 は、何もうそ偽りのないことを書くとばかりはかぎらない。詩にも作り事はある。

詩集 『浮く』 の帯封に 「静」 を引用し 「──これがこの詩人の本質である。」 と詩人の吉野 弘さんがひとこと寄せている。吉野 弘さんといえば、結婚式でよく読まれるといわれる 「祝婚歌」 という詩を書いている。この人は、気張らず肩肘張らず、お互いを認めあおう、そんなありふれた生活観あふれる視点を持った詩人である。冒頭の部分をすこし紹介しよう。

二人が

睦まじくいるためには

愚かでいるほうがいい

立派すぎないほうがいい

立派すぎることは

長持ちしないことだと

気付いているほうがいい

完璧をめざさないほうがいい

完璧なんて不自然なことだと

うそぶいているほうがいい

二人のうちどちらかが

ふざけているほうがいい

ずっこけているほうがいい

互いに非難することになっても

非難できる資格が自分にあったかどうか

あとで

疑わしくなるほうがいい

……

また 「糸・冬」 と名づけられた一篇は、酒井さんの叔母・故吉野 糸さんに捧げられた詩である。詩人の吉野 弘さんと吉野 糸さん、吉野姓が二人も出てくるから親戚かと思ったがそうではないとのこと。酒井さんと詩人の吉野 弘さんとは、たまたまの出会いからのおつき合いらしいが、酒井さんが吉野 弘さんを慕う気持ちはよくわかる。両者にはどこか相通ずるものがあるのではないか。

酒井さんは、埼玉県生まれ。武蔵野音楽大学声楽科卒業、同大学院音楽研究科修了、国立ウィーン大学に留学。現在、声楽家として合唱指揮者として活動している。

|